ウェディングドレス天子のデザインもうちょっと詰めないとヽ(;▽;)ノ

投稿者「瀬尾辰也」のアーカイブ

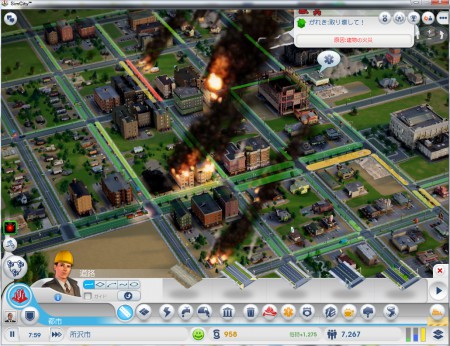

シムシティやってみた(´▽`)

3月7日、発売当日に買って遊んでみました。

※心配だったスペックの問題はそれほどでもなく、意外と軽快に動きました。

※グラフィックは4と比べると記号化された箱庭のような印象です。フォーカスのかかり方がミニチュアカメラのようで面白い。また、画面フィルターで好みの色調が選べる(これまたInstagramのような)のも素敵。

◆先に不満点

ゲーム性に関しては、発売当初から特に高い期待はしていなかったのと、シム4あたりとは別路線の別ゲーという認識が強かったので、今では普通に楽しめてます。ただ、ちょっとマップが狭いです。

一番の不満はシングルでもサーバーへの接続は必須という部分です。Amazonレビューがとんでもないこと(今のところ酷評の嵐)になっている原因のひとつ。

発売当日はサーバーが落ちたり接続エラーで、とてもじゃないけれど遊べる代物ではなかったです。最低点をたたき出すのもうなずけます。ゲーム以前の問題でしたヽ(;▽;)ノ

現在ではサーバーが増強され、だいぶまともに動くようにはなりましたが、随所でオフラインパッチを作れという声すら出るほどに。

マルチプレイ環境も不具合や不便さが目立つので改善して欲しいところです。

◆災害が_(:3 」∠)_

まずは何も考えず軽くプレイ。

※技術力の低い(低学歴)労働者が原発を動かしてしまいメルトダウン。

真っ黒に汚染され観光都市計画が台無しに。

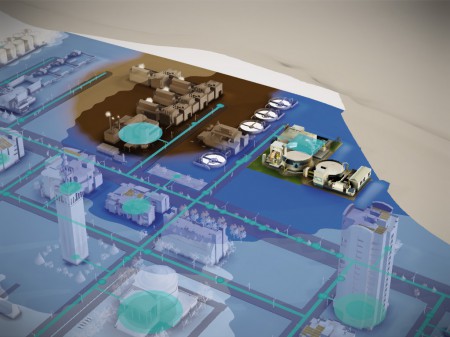

◆数日たってサーバーも落ち着き…

発売数日でサーバーの速度、数とも増強されたようです。だいぶ快適になりました。

システムに慣れてきたので、都市づくりにストーリーを組み込んでいきます。頭の妄想を都市という記号に置き換えて遊んでこそ、都市ゲーの醍醐味といます。

※地方都市な雰囲気で。このくらいの規模のほうが趣があって好きだったりします。

アメリカの地方都市のようなイメージで。

※目抜き通り中心としたこじんまりした都市。

道路のアップグレードを、段階を踏みつつ考えながら行っていくと、建物の向きを揃えやすいです。なお、このスクリーンショットのような低所得な街並みがお気に入り。地価が上がるとやがて消えてしまう景観で、そこが悲しくもリアルな部分。

※オイル経済から脱却を図ろうとしている都市のイメージで。

原油の採掘所は過去の遺物として景観目的で残しました。

マップ自体はかなり狭いので、どういう個性の街を構築したいか? というストーリーは明確にしたほうが遊びやすい。とにかく巨大でマッシブな都市を作りたいタイプの人には物足りないかもしれない。

※どことなくヒューストンかダラスといったような雰囲気に。テキサス_(:3 」∠)_

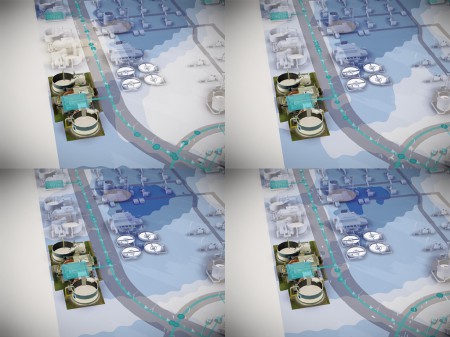

◆水源に関して

水源があっさり枯渇してしまい都市が維持できないという話題をちらほら。

自分もよくこの問題にあたりました。

実は、下水処理施設で真水に戻された水は、その場で地下水に還元されるらしく、ポンプの真横に下水施設、あるいはその逆なら、水が枯渇せずにくみ出せるようです。

※プロセッサ工場の周囲が汚染されているのは見なかったことに。

当然、下水施設がやってることは下水を真水に戻して還元しているだけなので、はじめから水がなければ、下水施設は動きません。

◆シムシティの都市面積

発売前から狭すぎるという声が聞かれていた、シムシティの都市の面積ですが、およそ2キロ四方という話を聞いたことがあります。

※実際の都市(ニューヨーク)と比較するとこんな感じです。セントラルパークよりちょっと大きい程度なので、確かに物足りない狭さ。

犬日

春ですよ_(:3 」∠)_

シカゴの旅行写真

11m衣玖さん

金魚

風景の色塗りをするにあたり

風景の色塗りができない! という意見を聞いたのと、定期的に似たようなことをツイッター上で呟くのでまとめてみました。段階的に挿絵や図解が増えたり更新したりするかもしれません。しないかもしれません。

多少偉そうな物言いになっていますが、そこは許してください。また、こうしなければいけないという話でもないので、考えを押し付けられている! と感じる人はウィンドウを閉じましょう。

なお、細かい技法的や構図の解説などのようなものは一切ないです。風景の色塗りをするにあたり必要な心得のようなものです。

躊躇している人向けの内容になっています。上手い下手関係なしに、躊躇せず好きに描いている人は、読む意味があまりないかもしれません(´▽`;)

なお、妙なツッコミがあったため、先に結論を言いますが、最終的に言いたいのは、一部のぞき、基本はすべて一緒だということですね。つまり「他でも同じ、風景に限った話ではない」などと当然のことをドヤ顔で突っ込まれても困ります。

はじめに

・近道

ありません。あったら欲しいくらいです。

・道具のせいにしない

道具の性能はあまり関係ないです。最初はやっすいペンタブで描いてました。

・言い訳しない

みんなフェアです。積み重ねてきたものが違うだけです。では、センスとは何か?

「努力と工夫の積み重ね」

小林七郎先生もそう言ってます。

・飽きないこと

色々な人の意見を聞いていると、難しいというより面倒くさいが本音だと思います。

「単純なことの繰り返しに耐えること」

小林七郎先生もそう言ってます。

・早いうちにやっておけばよかった。

世の中の作品や他人と比べられ、悪い評価を下され、かけた手間の割に人の目にも止まらず、そして、自分の劣った部分が視覚化されてしまうと思うからです。同様の理由で、僕はキャラクターを描くのが苦手です。よく下手くそだと叩かれます(´▽`;)

さて、若いうちに描いていると有利なのは恥を知らないからです。

だから子供になりましょう。

怖がらないでください。言い方は悪いのですが、最初は誰も期待はしていません。ホントです。

実行するにあたり…

・技法書は鵜呑みにしない

参考にはなります。

が、買って抱きしめて満足しているようではダメです。また、

そこに書いてあることが全てだと思うのもダメです。方法などケースバイケースです。

なにより経験と関係のない多すぎる知識は、恐怖を生み出し、手が動かなくなります。頭は空っぽにしましょう。

技法書や資料はアイデアを出したり描いている途中で必要になってから

・相手の技法にとらわれない

手順や技法まで真似をするのは結構なことです。ですが、そうしなきゃいけないという判断は誤りです。正解はありません。自分が描きやすい方法が正解です。

・段取りは重視しない

段取り重視な思考は、几帳面な人にありがちです。やめておきましょう。肩を描いたら腕ではなく手を描く気持ちで。

・簡単なものから描く

昨今は病的なまでに描き込んだ風景絵が評価されがちな傾向があります。作品に注ぐ称賛の嵐! 「ふつくしい」やら「メイキング希望」やらのタグ! 緻密な世界を魔法の腕で描き出す作者! さぞや羨ましいことでしょう。わかります、その気持ち。

ですが、いきなりは無理です。やめましょう。辛いだけです。

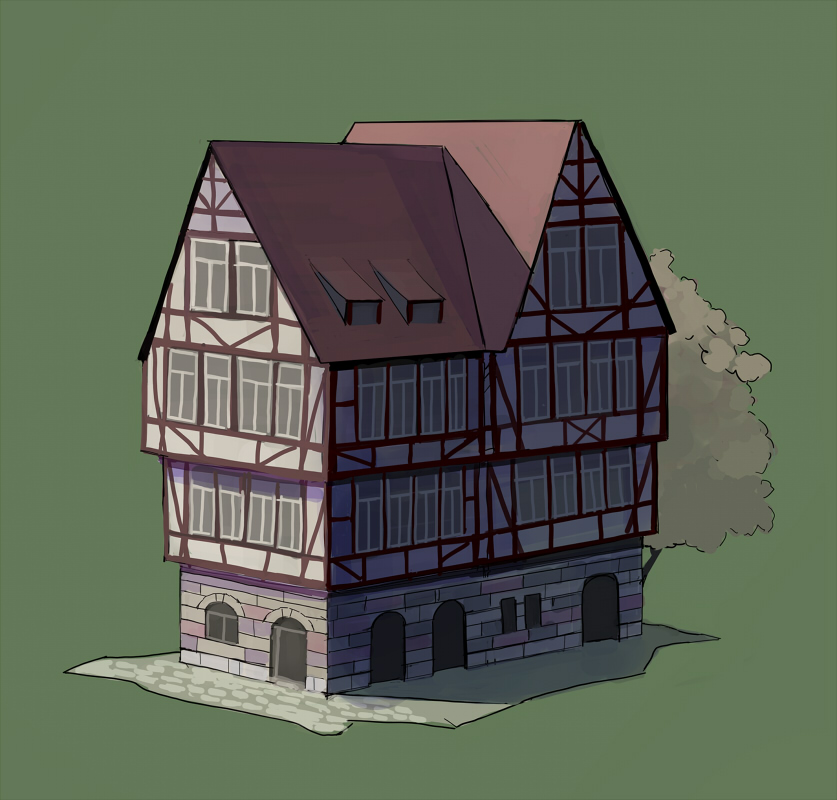

ためしに、田園地帯に立ってる家を一軒、美しく描いてみてください。それだけでたくさん学べます。

・良いものを見る

さて、「では美しいってどういうのが美しいんでしょうか?」なんて言ってるようでは論外です。写真でもいい、映画のワンシーンでもいい、他所の作品でもいい。とにかく、いろいろなものを見ましょう。あなたが気に入ったものが見つかればそれが良いものです。綺麗だと感じればそれが美しいものです。何も感じなければ興味がないんです。最初から向いてないので諦めましょう。そして、いちいち他人に確認をとるのはやめましょう。好みに忠実になるべきです。

・他人の作品を好きになって真似をする。

僕自身、風景の色塗りは真似から始まっていました。とにかく、誰も教えてくれない、塗り方なんかわからない。だから見よう見まねで真似しました。僕はスタジオジブリの背景が好きで、男鹿さんの背景画をよく真似しました。今もたまに真似をしますし、画集を開くたびに自分に足らない箇所を探しています。

何からやっていいかわからない人は、好きな風景画のビジョンが頭にないのです。例えば、新海さんの背景が好きなら真似すればいいんです。

キャラ絵を描く時も、多くの人は好きな作品や作家から影響を受けて真似してきているはずです。

同じことをやればいいと思います。まずは真似から入る。これに関し、「技術が(ない)資格が(ない)」と考えてしまうなら、本当はそれほど好きじゃないのだと思います。何かを好きになることに資格も技術も必要ないはずですから。

色塗りムズイ…

・まず考え方をひっくり返してみる

根本的に陰影表現の考え方が違うってのはあります。物体を描いているか空間を描いているかの違い。

・キャンバスが白でなければいけないという決まりはない。

ほんとそう思います。

・薄い色から濃くしていく。逆も然り。

基本です。

一発で色を決めることは慣れるとできます。ですが、最初は無理です。

焦らずじっくり色を作りましょう。色は重ねられます。

・晴れの日を避ける

晴れの日を描くのが一番むずかしいです。意外に思う人はいると思います。

晴れの日は、はっきりした太陽光のせいで、構図や陰影のごまかしが効きません。くっきりとした景色に、鮮やかな色彩。そして、燦々と照らされる情報の山。あなたは混乱するはず。その情報の山を整理するのは至難の業です。根気が持たなくなって絶対心が折れるでしょう。

つまり、風景が苦手な人ほど、陰影が不明瞭でごまかしやすい、雨や雪といった風景から描いたほうが、実は敷居が低いのです。イメージがしやすいのも有利です。評価されやすい(釣りやすい)ので自信もつきます。

夜景も実は簡単な部類なのです。

・空の色に準じる

色がバラバラになってしまい統一感が保てないなら、空気遠近法に頼ります。

空を先に描く。空より手前のものは空の色と混色して色を作ります。

これでまとまりのない色彩から脱却できます。

なお、月面のような場所は、ほとんど気体がないので、これをやってはいけない。

・リアルに見せたいなら…

リアルな色彩=いい風景イラスト って話でないと思いますが、そこを通過しないと納得できないという意固地なあなたへ…。

リアルに見せるコツは、リアルな色を塗るという考えを捨てて、リアルな”陰影表現”をするという考えにシフトすることが重要です。つまりグレースケールに変換して、モノクロ写真のようなリアルさになっていれば成功だったりします。

このあたりは鉛筆デッサンを経験すると勝手がわかりやすいです。必須ではありません。

逆にグレースケールに直して微妙な状態なら失敗となります。色温度による遠近表現など、いろいろな要因が重なるので絶対とは言い切れませんが、陰影が正しいかどうかが鍵となります。

作業上の留意点

・拡大して作業しない

デジタルですとついつい細部まで拡大して作業してしまいます。

ダメです、やめてください、死んでしまいます、いきなりそれをやらないでください。

細かい風景画をみるとついつい拡大して緻密に作業しているかのように思われますが、そんなことはまったくないです。

全体を見ながら色を載せてください。拡大しないよう心がけると幸せになれます。

拡大して作業をするのは仕上げの段階で十分です。

・目を離す

上記の補足。遠めに見ましょう。

グラフィックツールのナビゲーターで確認するのもありです。

・レイヤー分けしすぎない

パーツ分けしすぎないことです。パーツごとで色の関係が完結してしまうことが失敗要因の一つです。

わけなくても描けるはずですし、片っ端から統合してしまいましょう。

分けるなら遠景、中景、近景くらいでいいと思います。

仕事の関係で分けているなら仕方がないのですが、仕事で描いているんじゃ~ないでしょ?

・失敗を怖がらない

戻れると思うからダメなんです。デジタルなら失敗したら塗り重ねればいいんです。

最後に

やればできます。やらなきゃできません。

そして、塗ったら公開しましょう。